- 大学職員の中途採用ではコネが必要?

- 自分が卒業した出身大学でないと採用されない?

- 未経験から大学職員に転職するには?

ネットの口コミ情報などを見ていると、「大学職員は中途採用ではコネがないと書類審査で落とされる。面接まで行けない」ということを言っている人が少なくないですね。

実際に大学職員として働いている立場からいうと、これは正しくありません。

中にはコネで採用を決めた人もいるのかもしれませんが、少なくとも「コネがないと採用されない」というの明らかにデマですね。

大学職員に中途採用で転職したいと考える時、コネよりももっと大事なことがあります。

この記事では、これから未経験で大学職員への転職を目指す人向けに、採用につながる転職活動の進め方を解説いたします。

こちらの記事もおすすめ

大学職員の求人がなかなか見つからない…という方へ

大学職員の求人ってとても人気なので、

「探す場所」をまちがえるとなかなか見つかりません。

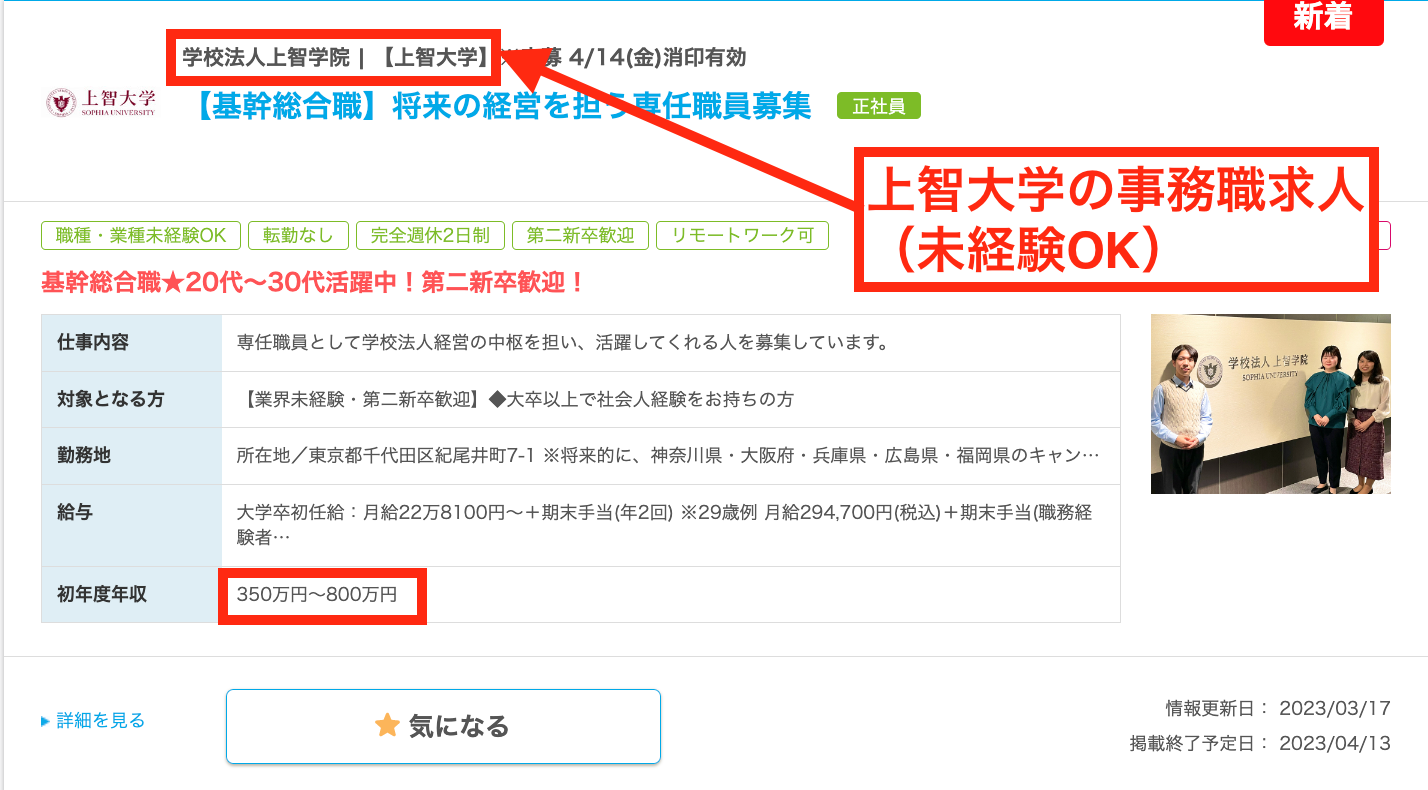

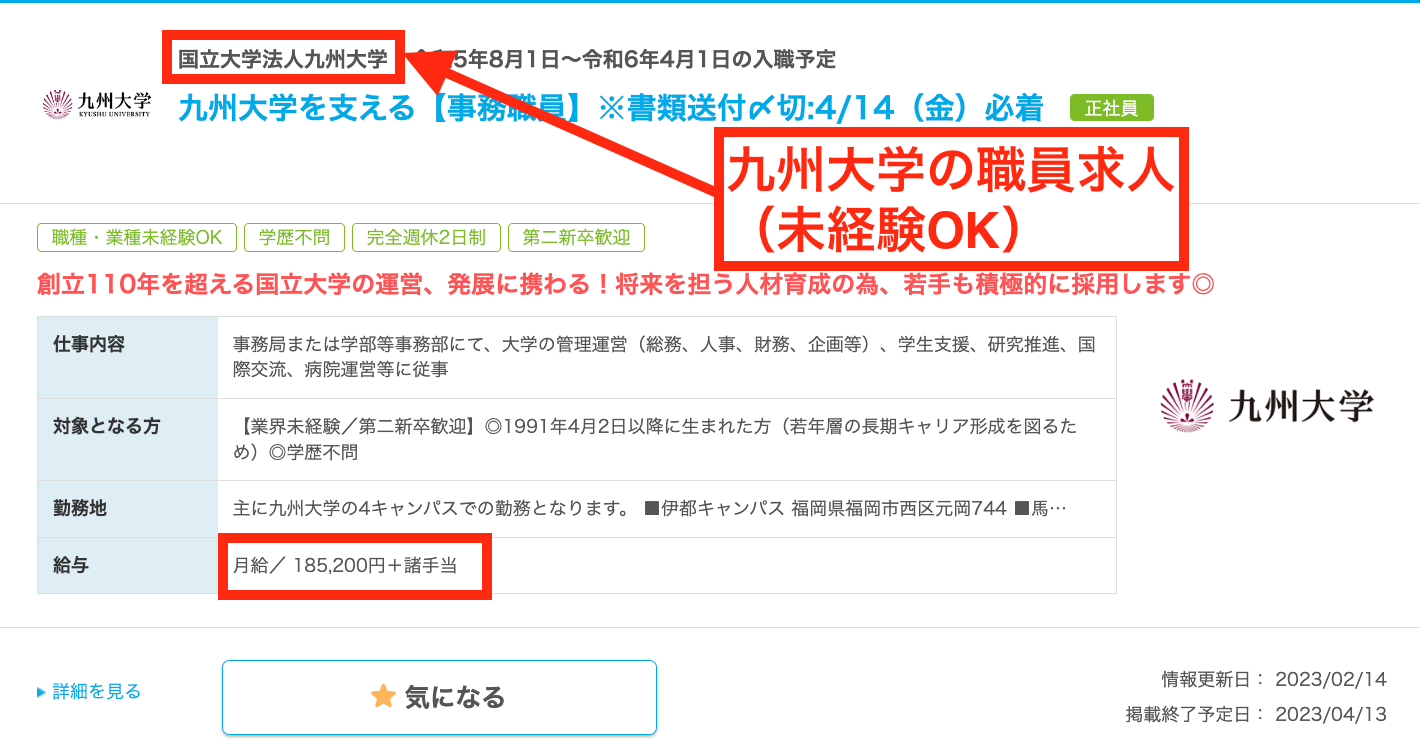

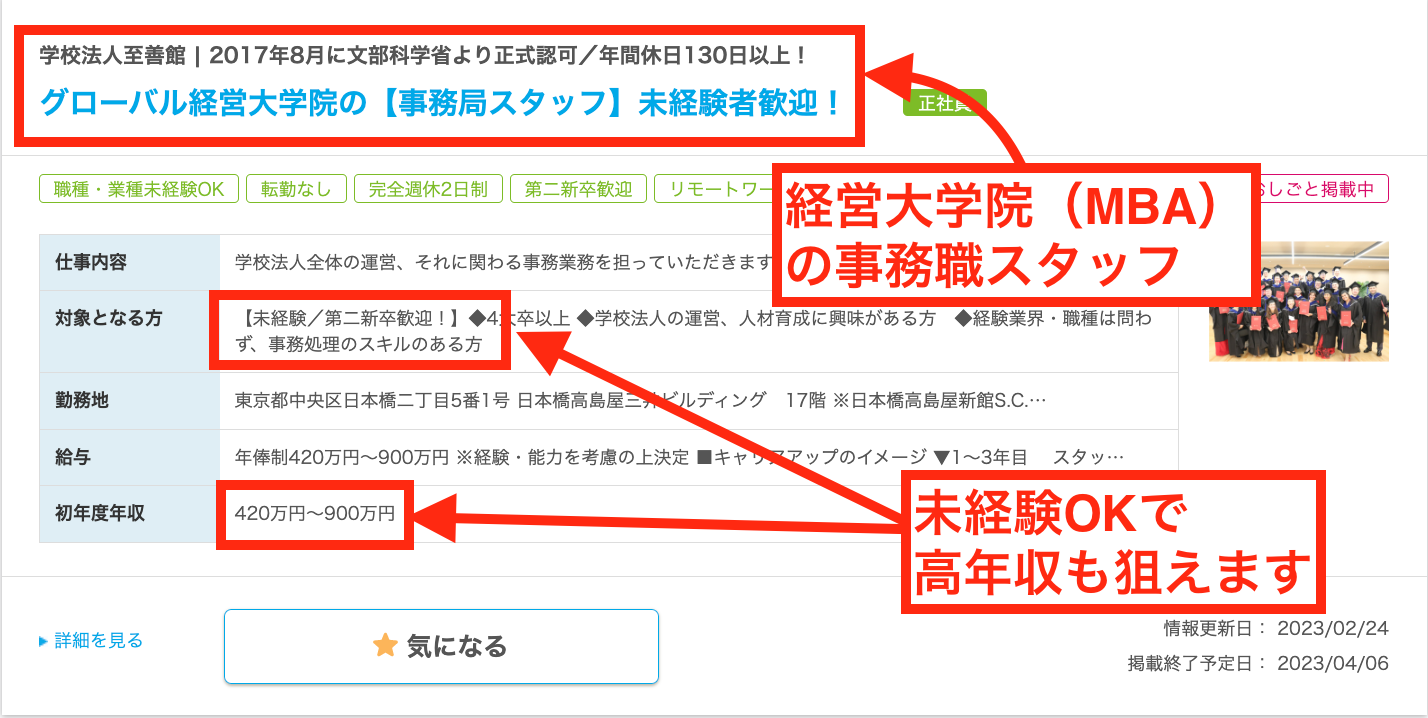

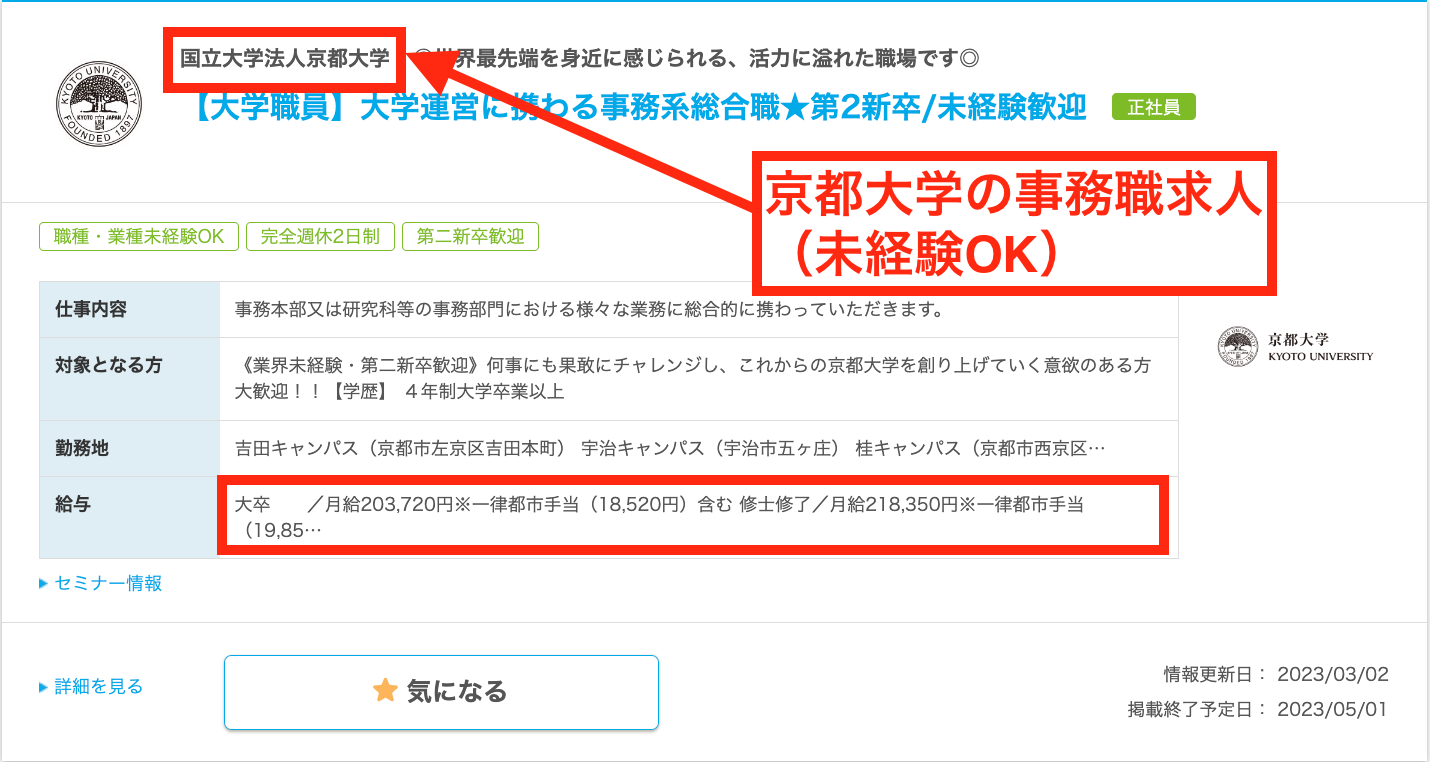

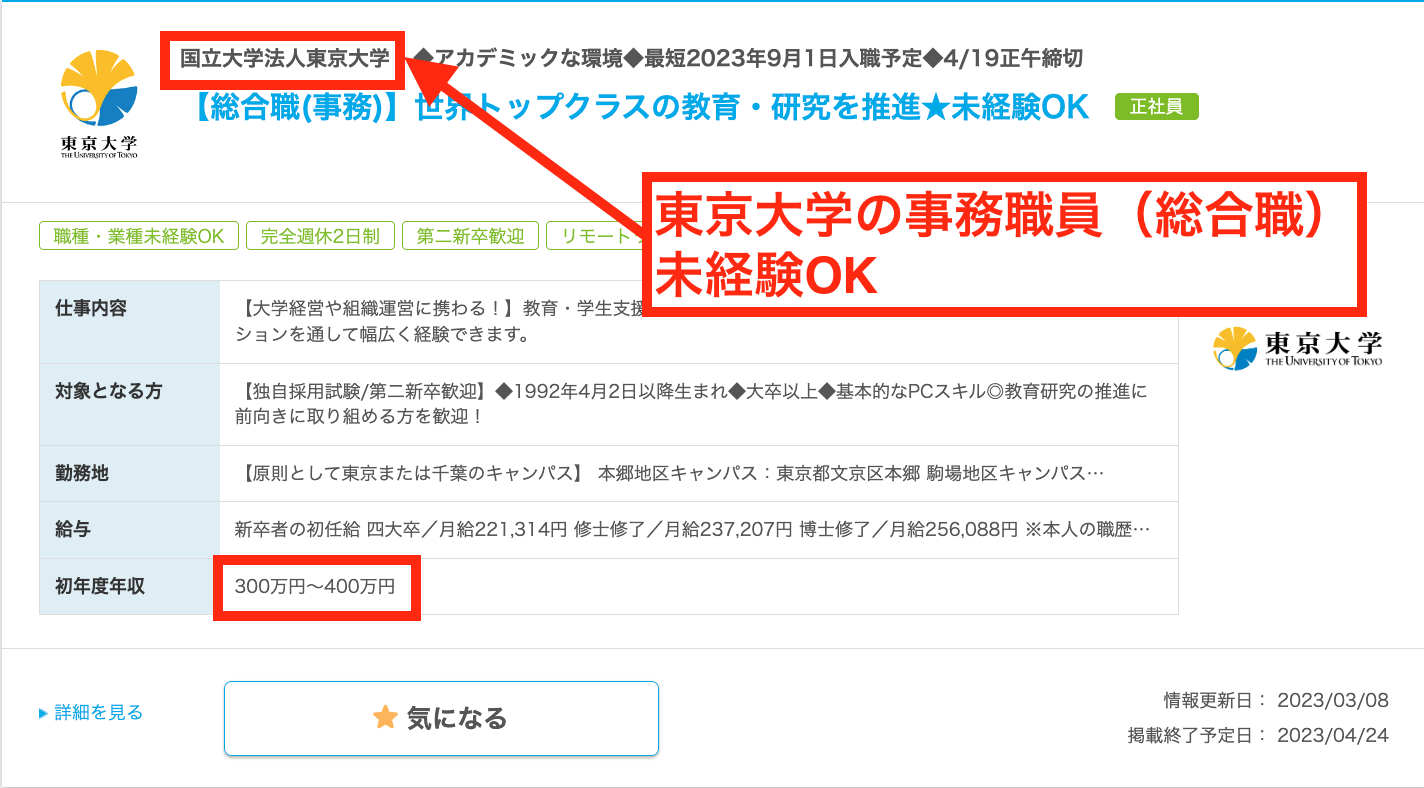

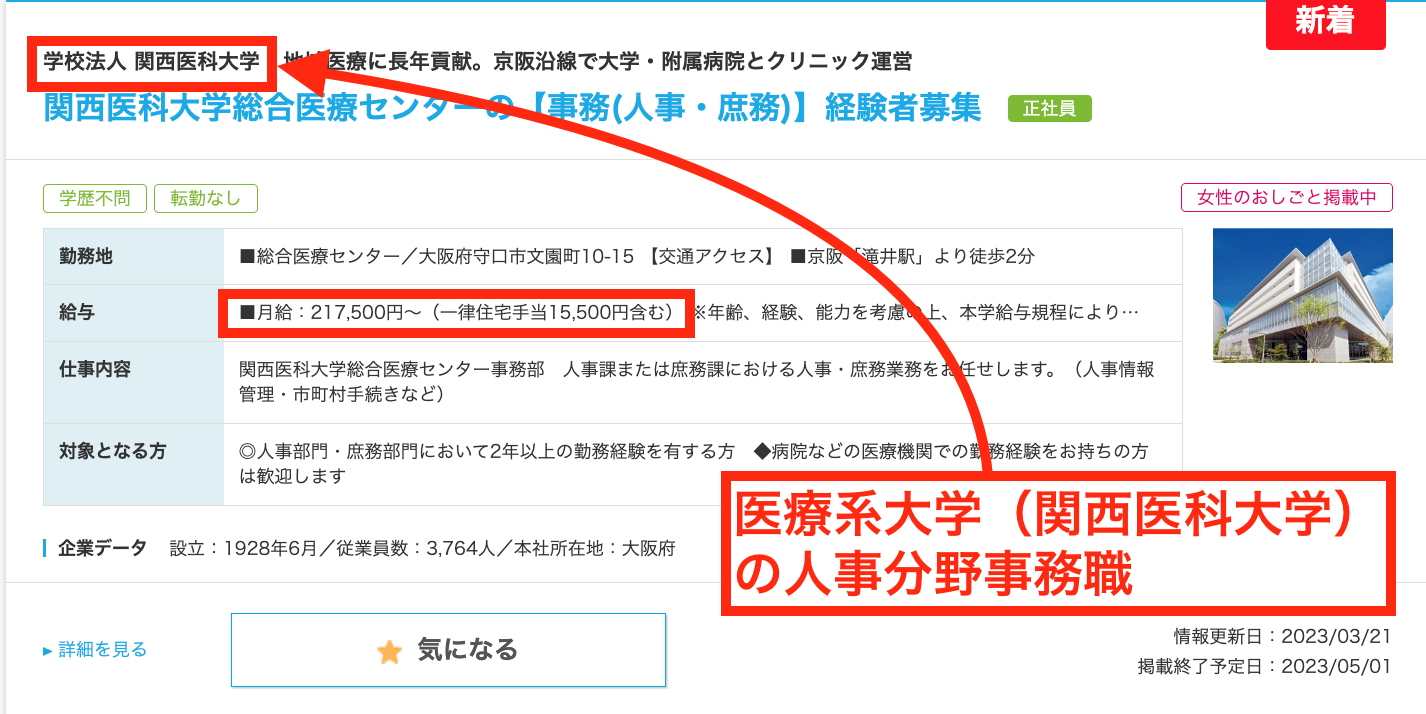

↓以下のような大学職員求人の求人に強い転職サイトで探してみてください。

東大や京大・九大といった国立大学求人から、

有名私立大・経営大学院(MBA)など高年収を狙える求人まで、

大学職員の求人をたくさん見つけることができますよ。

※ 求人をすべて検索表示するには無料登録が必要です。

\ 未経験OK!大学職員求人多数!/

この記事の目次

大学職員の中途採用ではコネが必要?

(大学職員の中途採用ではコネが必要?)

結論からいうと、大学職員の中途採用にコネは必須ではありません。

私は都内の国立大学・市立大学の両方で勤めた経験がありますが、職場の中途採用のほとんどは「異業種からの転職組」でした。

転職前の職種もさまざまで、銀行員だった人もいれば、ITエンジニアと言う人もいましたし、中には「芸能事務所で働いていた」という人もいます。

正直に言って、「コネで転職した」とか、「自分の卒業大学だから採用された」という話は、私自身は一度も聞いたことがないです。

むしろ、「採用されるまで大学職員の仕事には全く縁がなかった」という人ばかりです。

以下では、どうすれば大学職員に中途採用での転職を成功させるのかについて、様々なケースから解説したいと思います。

コネのあるなしよりも「適性」が大事

まず、大学職員(正社員)として中途採用されるためには、試験に合格する必要があります。

仮にコネがあったとしても、決して短くはないこの道のりを経て採用されるには、大学職員として働きたいという強い意思が必要です。

大学職員は「安定していてあまりハードではない仕事だ」というイメージを持っている人もいるかもしれません。

しかし、実際の業務は想像以上に幅広く、部署や時期によっては毎日残業、異動したら別の会社かと思うほど仕事が変わるなんてこともあります。

また、大学という人の集まりで出来ている組織で働くには高いコミュニケーション能力が必要不可欠です。

転職を成功させるためには、どんな業務にも臨機応変に対応し、他人としっかりコミュニケーションを取ることができるという大学職員としての「適性」があることが大事です。

大学職員の採用試験について

国立大学の場合、国立大学法人の職員採用統一試験が年に一度あります。

これは受験資格(30歳未満)があれば、誰でも挑戦することが可能です。

一次試験の教養問題は、倍率が非常に高くなっています。

これに合格して初めて二次試験として各大学で行われる面接等を受けることができるため、仮に自分の出身校だというようなコネクションがあったとしても、ここを通過できないと次のステップに進めません。

私立大学にはこのような統一試験はありませんが、大学独自の採用試験を実施していることが多いですね。

筆記試験・適性試験・面接試験を含め、3~4回の試験が行われることが多いでしょう。

私の知り合いの例でいえば、希望する私立大学の採用試験に落ちたけれどあきらめきれず、一年勉強して翌年合格したという人もいますね。

公立大学の場合も同様に採用試験があり、地方自治体の公務員試験に準ずるようなものになっています。

大学職員の中途採用では、コネの有無を考えるよりも、こういった倍率の高い試験を突破するための対策をしっかり行うことのほうが合格への近道になるでしょう。

>>ホワイト高年収な大学職員になりたい人が知っておくべきこと(ブラック職場に注意)

正規職員以外ではコネが有用なケースもある

大学職員の正規職員では、上で見たように採用試験の比率が非常に高いため、コネの有無は採用にあまり影響しません。

一方で、正規職員以外の採用では、コネによって採用が決まる部分もある程度あるようです。

これはパートや契約職員など非正規雇用で働いている人たちの話です。

↓例えば、以下のような雇用形態の人たちですね。

正職員以外の採用形態例

- パート職員

正規職員の補佐的な役割を務める職員。窓口対応や庶務業務など、ルーティーンワークなどを担当することが多い。主に時給制。 - 契約職員、専門職員(フルタイム)

任期付きの事務職員。業務内容は正規職員とほとんど同じだが、異動はなく、雇用条件は様々。主に月給制。 - プロジェクトベースの特任職員

補助金事業など、特定のプロジェクトを行うために雇用される任期付きの職員。高い専門性を持った、事務職員と教員の中間のような役割を担うこともある。

これらの雇用形態での採用は大学の各部署ごとに行われるのが一般的です。

職務内容もあらかじめ決まっているため、現場で即戦力となる人材や専門知識を持ったエキスパートが必要な場合などに、こういったポジションで募集することがあるのです。

その場合、大学内部の職員の推薦によって採用がきまることもあります(一般公募も同時進行で出すケースがあります)

私が働いていたのは専門性の高い業務を担当するやや特殊な部署だったため人事がかなり慎重で、同業者の紹介(コネ)で採用が決まったケースもありました。

正規職員以外で採用されるには?

正規職員の採用とは異なり、非正規雇用の採用は通年で行われれています。

求人は各大学のホームページに直接掲載される他、転職サイト等にもよく掲載されているのでチェックしてみましょう。

特定の大学、特定の分野で働きたいという強い希望があれば、オールマイティ型の正規職員としてではなく、契約職員での採用の方がチャンスがあるかもしれません。

私はコネはありませんでしたが、専門分野でのスキルがマッチしていたため、経験者としてスムーズに大学での採用が決まったことがあります。

非正規職員から正規職員へ!登用試験のチャンス

非正規職員の多くは任期付きですが、一年以上働いている職員等を対象とした正規職員への登用制度がある大学は多いです。

これを狙う場合、ある種のコネ=職場での広い人間関係の繋がりを持っておくのは有効と言えるでしょう。

どこの部署でどんな人材が必要とされているか情報収集をすることは大事です。

能力と実績次第で、上司から登用試験を受けることを勧められる場合もあります。

登用試験は統一試験のように毎年行われるわけではないため確実とはいえませんが、まずは非正規職員として経験を積み、その後正規職員を目指すという形でも、適性次第でチャンスは十分にあると考えられます。

大学職員になるなら「ブラックな職場環境の大学」に転職しないように注意…!

(青山学院大学のキャンパス)

これから働く人も、すでに働いている人も、

大学職員になるならブラックな職場にまちがえて転職しないよう注意してください。

ひとくちに「大学職員として働いています」といっても、

↓以下のように2種類の人がいるのが現実なんです。

- ブラックな職場で搾取されている大学職員(年収300万円…)

- 高年収ホワイトでワークライフバランス良く働ける大学職員(未経験でも年収450万円スタートなど)

ホワイトなイメージのある大学職員ですが、

残念ながらブラック企業に近い職場環境になっているところも少なくありません。

特に、年収面ではブラック大学とホワイト大学でかなり格差が大きいですね。

- 人気大学(何もしなくても毎年たくさんの学生が殺到する大学)

- 定員割れ大学(どれだけ広告を出しても学生が集まらない大学)

↑この2つでは、そこで働く職員の待遇に差が出るのはしかたがないことなのかもしれません。

大学といっても学生が負担する学費で運営されている組織ですからね。

当然、自分が働く職場として狙うべきは上の1. 人気大学の求人です。

>>実際の大学職員の求人を見てみる(無料アカウント登録で求人検索できます)

人気大学の求人だから無理…であきらめるのはもったいなすぎ

(芝浦工業大学のキャンパス)

「人気大学」ときくと、ライバルが多くて自分には難しいかも…と尻込みしてしまう人もおられるかもしれませんが、もったいないです。

別に学生として入るわけではありませんから、

これまでの学歴や職歴に自信がない人であっても採用される可能性は普通にありますよ。

私自身が地方のFラン大出身で、

民間企業での経験ほぼゼロでややコミュ障な人間ですが、

いわゆる有名私立大で職員として普通に働いてます。

大学職員になれるならとりあえずどこでも…はNG!

(名古屋大学のキャンパス)

「とりあえず大学職員になれるなら、実際に働く職場はどこでもいいや…」

↑気持ちはめっちゃわかるんですが、

こういう感じで求人を探すのって絶対にやめた方が良いです。

私も過去にやってしまった失敗なんですが、大学職員になることはできたとしても、

実際にはブラック企業で働いているのと同じ…みたいな状態になってしまう可能性が高いです。

私も最初に未経験採用された大学が完全にブラック職場で、地獄のような目にあいました。

(本当に人生になんのプラスもないムダな時間でした…)

ブラック職場で働く大学職員って本当に生き地獄です。

学生対応やらオープンキャンパスなどのイベント準備やら、

どこからどこまでが給料の対象なのかよくわからない業務を山ほど押し付けられて、

疲弊している大学職員ってものすごく多いんです。

私も今はブラック大学から別の大学の職員に転職し、

なんとか年収も職場環境も改善することができたんですが、

「同じ大学職員でも、職場によって働く環境ってこんなに違うんだ…」と衝撃を受けましたね。

有名国立大の職員などは「そこで働けていること自体がステータス」だったりしますが、

(「東大で職員として働いてます」とか自己紹介できたらそれだけで婚活とか成功しそうですね…)

それでもお給料は多いに越したことはないですよ。

大学職員は「どこで求人を探すか?」が決定的に重要

(津田塾大学のキャンパス)

これから大学職員を目指す人は、

どういう職場で働くか?にはしっかりこだわってください。

具体的には、転職活動のスタートの段階(求人を探す段階)で、

ブラックな大学職員の求人を選択肢から排除することが大切です。

↓大学職員の求人を探すなら、以下のような大学職員の求人がたくさん登録されている転職サイトで探すようにしましょう。

\ 大学職員の求人多数あり!/

大学職員の求人、というだけで飛びつくのは危険すぎる

(北海道大学にあるクラーク像)

大学職員の求人って人気なんで、

ほとんどの人は「大学職員の募集が出てる!」というだけで応募候補にして飛びついてしまいます。

↑普通に考えて、これめっちゃ危険ですよね…。

くりかえしになりますが、大学職員と言ってもブラックな求人はたくさんあります。

ブラックな求人に気づけるようになるためには、

いろんな大学職員の求人を見てみて、

自分の中で比較対象をたくさん持っておくことが大切だと思いますよ。

こういう意味でも、転職サイトはガシガシ活用した方が良いです。

転職サイトに無料登録して、希望条件(年収や勤務地・大学規模など)を入力しておくと、

マッチする求人が出るたびにスマホに自動通知してもらえます。

「これだ!」と思える大学の求人が出てきたらブックマークしておきましょう。

日常的にこうやって求人情報をチェックするクセをつけておくと、

大学職員という職種の「平均年収や福利厚生の相場観」が自然とみにつきますし、

優良求人が出てきたときに見落としがなくなります。

(めっちゃいい求人出てる!って気づいて転職サイト見てみたらすでに募集終了…みたいなことってあるあるですよね。これめちゃくちゃもったいないです)

また、こうやっていろんな求人を見ていると、

「自分の職歴や学歴でも応募できる大学職員の求人って、意外に世の中にたくさんある」って気付けるのも大きいです。

これを知っておくと「どうしても今の状況がつらくなったら転職もある」という選択肢を持つことができるんですね。

いい意味で逃げ道(選択肢)を確保できるという感じです。

転職サイトは無料で、情報リサーチに便利なので活用しましょう。

特に、大学職員の求人を探している人は、

↓こちらの無料サイトは絶対使った方が良いですよ。

\ 大学職員の求人多数あり!/